Il luogo dove Palermo accoglie l’ultimo respiro dei condannati e lo trasforma in arte

L’Oratorio dei Bianchi a Palermo nasconde stucchi di Serpotta, antichi rituali e una porta normanna che narra la conquista della città.

Il volto nascosto del potere e della pietà

Nel quartiere Kalsa di Palermo, tra vicoli e antiche strade, si cela un edificio che per secoli è stato al crocevia tra vita, morte e speranza: l’Oratorio dei Bianchi. Fondato nel 1542 dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso, nota come “dei Bianchi” per le tuniche bianche indossate dai confratelli, esso aveva una missione tanto solenne quanto inquietante: accompagnare spiritualmente i condannati alla pena capitale nei loro ultimi momenti.

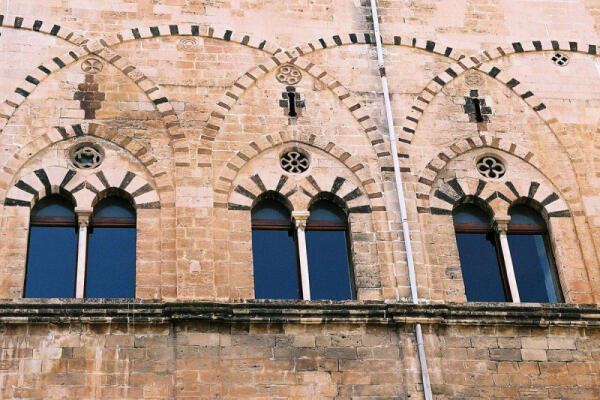

La sede venne costruita sui resti dell’antica Chiesa della Vittoria, edificata dopo la conquista normanna di Palermo, quando il portale Bab el Fotik (oggi chiamato Porta della Vittoria) fu inglobato nella struttura. Un devastante incendio del 1600 mise in fiamme il complesso: tra il 1681 e il 1686 fu ricostruito con un portico monumentale e una facciata in pietra bugnata decorata con mascheroni in chiavi di volta.

Arte, stucchi e il teatro della morte

L’interno dell’Oratorio dei Bianchi è un teatro barocco dedicato alla memoria. Le superfici sono ornate con stucchi di Giacomo Serpotta, altari marmorei policromi e decorazioni che celebrano allegorie religiose come Vittoria, Purezza e Carità.

Tra le sale più suggestive c’è il Salone Fumagalli, originariamente luogo di riunione dei confratelli, affrescato a trompe-l’œil da Gaspare Fumagalli nel 1776. Nel vestibolo e nella scala si notano elementi marmorei, statue, bassorilievi e resti decorativi che raccontano una tensione continua tra sacro e simbolico.

Una delle curiosità più affascinanti è che al pian terreno si conserva parte della facciata originaria della Chiesa della Vittoria e tracce della Porta della Vittoria, l’antico varco normanno attraverso cui Roberto il Guiscardo entrò a Palermo nel 1071.

12.4°

12.4°